Catégorie : Revue de presse

Sciences Humaines : un hors-série exceptionnel

Je voudrai envoyer un grand merci à la rédaction du magazine Sciences humaines. En évoquant tout de suite une petite jalousie : j’aurai trop aimé écrire et enquêter sur le sujet des doléances. Je trouve le dossier consacré à ce corpus, à la fois éclectique, équilibré, éclairant, valorisant les faiseurs, les engagés. C’est formidable. Il vient couronner une semaine de malade pour nous tous : La résolution transpartisane votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 11 mars dernier. Face à cela, je l’espère, un futur succès en kiosque pour ce journal.

Seul bémol que j’avance à l’issue de cette lecture, c’est l’absence de réponse de ceux qui auraient dû agir. Ils n’apparaissent pas, ou si peu. C’est assez frustrant. Mais ce n’est pas la ligne éditoriale, alors je n’en tiendrai pas rigueur.

J’ai trop aimé la correspondance avec les étapes précédentes, 1789 et 1945, et les plus anciennes encore. Cela nous renvoie à la gestion des crises politiques de notre pays, sous l’ancien régime et sous la république.

Cela montre l’importance historique du corpus de 2018/2019. C’est clair que M. Macron n’a pas mesuré les choses quand il a lancé le Grand débat et invité les uns et les autres à noircir les cahiers citoyens, rapidement nommés Cahiers de doléances.

J’adore le lien avec le mouvement des Gilets jaunes, dans sa dimension créatrice, ce que n’ont pas embrassé les cahiers de doléances, pour le coup très sérieux sur la forme et sur le fond. Mais les sujets abordés dans l’un et l’autre corpus sont particulièrement proches.

Tout comme le florilège de mots choisis de A à Z. « A » pour Allemagne : même Merkel n’a pas de garde du corps. Cessons-Savigné, Ille-et-Vilaine. « Z » pour zéro SDF. Une référence, dans le cahier de doléances de Betton (Ille-et-Vilaine), à une promesse récurrente des campagnes présidentielles, notamment celle d’Emmanuel Macron en 2017 : « zéro SDF, c’est pour quand ».

Autres régalades, l’apport multiple des doléances, très différentes et suffisamment explicites. Ce qui permet d’apporter le plus important dans ce numéro de 116 pages : la puissance de l’intelligence citoyenne. Là où l’hyper modernité ne cesse de nous être assenée comme un horizon inéluctable, avec l’IA en invitée vedette, nous pouvons lui opposer la noosphère, l’intelligence du lien. C’est réconfortant et appréciable.

Bref, le printemps des doléances est sur de bons rails. Alors, partout en France, œuvrons pour les publiciser le plus largement possible et mobilisons-nous pour lancer, enfin, les états généraux qui leur manquent. En commençant par la commune. Là où la République se conjugue au plus proche. Cap municipales 2026.

FD

La Tribune du 15 avril 2024

Dans son édition du 15 avril 2024, le journal Le Monde publie notre tribune, cinq ans jour pour jour après l’incendie de Notre Dame. C’est aussi ce même 15 avril 2019 que le président aurait dû exercer son devoir de suite, après le Grand débat et la crise des Gilets jaunes.

Le 15 avril 2019, le président de la République Emmanuel Macron devait prendre la parole à la télévision pour exercer un « devoir de suite » après avoir organisé le grand débat national. Malheureusement, l’incendie de la cathédrale Notre Dame a empêché ce moment clé d’avoir lieu et éloigné la promesse présidentielle de rendre public les cahiers de doléances. Cinq ans plus tard, où en sommes-nous ?

Notre Dame est sur le point de retrouver son lustre d’antan. Quant aux doléances des Français, qui sont aussi un « trésor national », elles n’ont toujours pas fait l’objet d’une grande restitution nationale. Pourtant, se rendre dans l’une des 101 archives départementales et plonger dans les cahiers de doléances de 2019 est une véritable cure de jouvence démocratique.

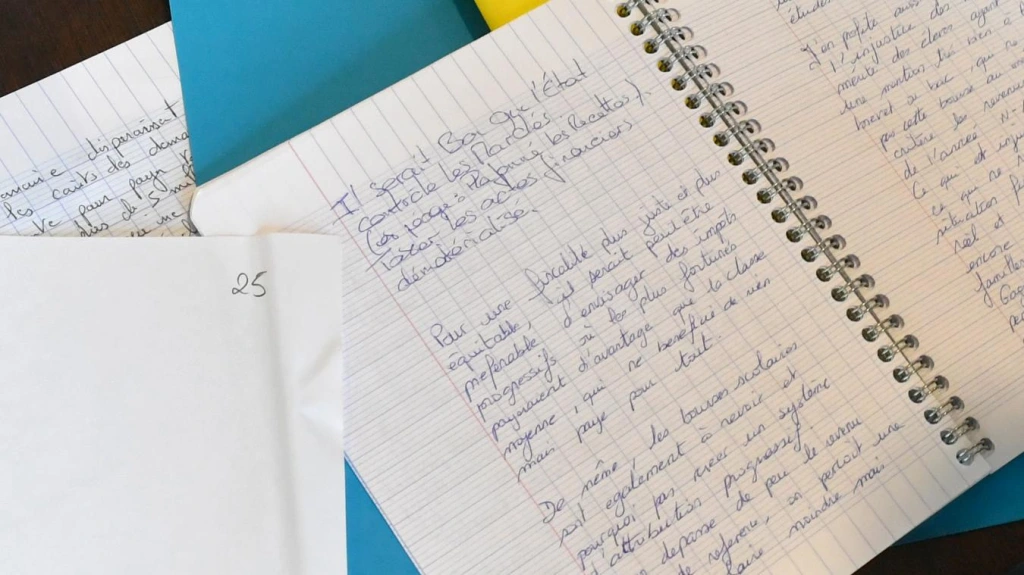

C’est tout un peuple qui s’exprime là : on y trouve des propositions sur la démocratie, la santé, les dépenses publiques et la transition écologique mais aussi l’exigence d’en finir avec l’inégalité des salaires, l’aspiration à une fiscalité juste, des appels sensibles et sensés à des services publics qui redeviennent les garants de l’égalité et de la justice, mais également des récits de vie poignants, des cris de détresse… C’est le témoignage d’un territoire vécu qu’il est urgent d’entendre, sans attendre, puisque d’une certaine manière, il constitue un « programme politique idéal pour les Français ».

Aujourd’hui, l’accessibilité à ces doléances et aux idées qu’elles véhiculent ne sont pas données aux femmes et aux hommes qui les ont rédigés.

A l’ère du numérique, la médiation pour accéder à l’information et se l’approprier est un pilier fondamental de notre démocratie.

Une plateforme digitale qui permette une lecture à l’échelle du pays.

A l’ère du numérique, la médiation pour accéder à l’information et se l’approprier est un pilier fondamental de notre démocratie. Attachés aux valeurs de transparence et d’égalité d’accès aux archives publiques, qui sont nécessaires à la confiance entre les citoyens et les élus, mais aussi au devoir de redevabilité et de mémoire, nous plaidons pour la mise en ligne des doléances sur une plateforme nationale. Une plateforme digitale qui permette une lecture à l’échelle du pays, d’un département ou même d’une commune.

L’accessibilté de ce corpus n’est pas anecdotique : c’est la condition pour exploiter ce creuset démocratique fort de 19 899 cahiers citoyens contenant 217 910 contributions individuelles. Les doléances, ce sont aussi les 15 420 courriers et emails, autant de contributions individuelles déposées directement à l’Elysée ou à Matignon, mais également les comptes rendus des travaux locaux menés lors des 11 258 réunions d’initiative locale. Garantir l’accessibilité à ces milliers de contributions, ce sont les reconnaître à leur juste valeur : c’est rendre sa dignité à la parole citoyenne.

En France, tout ce qui s’imprime est déposé à la Bibliothèque nationale. Nous plaidons donc pour que tout ce qui s’exprime dans le cadre de débats participatifs et citoyens soit déposé dans une « bibliothèque » du débat public. C’est possible en hébergeant l’ensemble de ces paroles citoyennes dans une « base de données du débat public »accessible via une plateforme numérique open source. C’est la condition première pour que la promesse du Grand Débat soit enfin tenue.

Comme c’est le cas en Gironde, département précurseur à l’initiative du président Jean-Luc Gleyze, les conseils départementaux peuvent aussi s’en saisir, financer des chercheurs, et faire eux-mêmes le travail de numérisation, d’analyses et de mises en ligne. Mais l’élan doit être national.

Parce que la démocratie n’est pas un coût, mais une nécessité pour que vive la République, l’Etat doit y pourvoir en finançant cette plateforme et la recherche publique auprès des archivistes, pour que chacun puisse prendre connaissance de l’intégralité du corpus et, via des outils de navigation, mener une recherche personnelle.

Parce que la démocratie n’est pas un coût, mais une nécessité pour que vive la République.

Nous, les citoyens qui avons écrit ces doléances ; nous, les communes qui avons ouvert ces cahiers dans nos « mairies ouvertes » ; nous, les départements qui les avons conservés ; nous toutes et tous, les acteurs de la démocratie sociale, lançons cet appel à rendre aux citoyens la parole qui leur a été confisquée.

Auteurs :

Fabrice Dalongeville, maire d’Auger-Saint-Vincent (Oise), est consultant indépendant dans le développement et la transition des territoires, notamment ruraux. Il est co-fondateur du tiers-lieu culturel Le Café citoyen créé dans son village. Il anime l’Association des maires ruraux de l’Oise.

Hélène Desplanques est auteure et réalisatrice. Elle a signé une dizaine de films documentaires, dont « Le Ministère » (13 Prods – 2021) filmé dans les coulisses de Bercy. Avec son dernier film « Les Doléances » (13 Prods), elle met en valeur la puissance démocratique des écrits citoyens de 2019.

Gilles Proriol, directeur de la société COGNITO et expert en analyse de la parole citoyenne, fut l’un des principaux artisans de l’analyse des cahiers citoyens pour le Gouvernement en 2019. Il a témoigné de cette expérience dans « La démocratie, autrement » (avec F. Escoubes, Ed. de l’Observatoire)

Les premiers signataires (ordre alphabétique)

Fabien Bazin, Président du Conseil Départementale de la Nièvre ; Sophie Borderie, Présidente du Conseil Départemental de Lot-et Garonne ; Christophe Bouillon, président de l’Association des Petites Villes de France ; Philippe Bouty, Président du Conseil Départemental de Charente ; Christian Coail, Président du Conseil Départemental de Côtes-d’Armor ; Philippe Dupouy, Président du Conseil Départemental du Gers ; Michel Fournier, président de l’Association des Maires Ruraux de France ; Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental de Gironde ; Chaynesse Khirouni, Présidente du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle ; Jean-Claude Leblois, Président du Conseil Départemental de Haute-Vienne ; Patrick Molinoz, vice-président de l’Association des maires de France; Sophie Pantel, Présidente du Conseil Départemental de Lozère ; Christophe Ramond, Président du Conseil Départemental du Tarn ; Hélène Sandragné, Présidente du Conseil Départemental de l’Aude ; Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège ; Sébastien Vincini, Président du Conseil Départemental de Haute-Garonne ; Michel Weill, Président du Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne

Les cahiers de doléances sortis du silence, cinq ans après

Article dans la Voix du Nord, lundi 5 février 2024.

Cahiers de doléances : les requêtes et dignités sorties du silence cinq ans après

La Voix du Nord, samedi 27 janvier 2024.

Ce fut une parole donnée au citoyen. Une parole ensuite réduite au silence des archives. Et pourtant, cette parole écrite dans les cahiers de doléances de 2019 est un reflet inédit de notre société. Hélène Desplanques, réalisatrice lilloise, lui redonne vie dans un documentaire. Ça s’appelle Les Doléances. Et ça « répare une injustice ».

C’était un peu la révolution. La démocratie ouverte à tous, la parole donnée enfin au citoyen, alors que le jaune fluo brillait sur les ronds-points comme une colère qui voulait se faire voir. C’était en 2018, décembre. Les maires ruraux sentent que « ça va craquer et prennent l’initiative d’ouvrir des cahiers de doléances dans leurs hôtels de ville. En janvier 2019, ils vont à l’Élysée avec des clés USB contenant les doléances recueillies dans leurs mairies. Quinze jours plus tard, Emmanuel Macron lance le grand débat : des réunions, une plateforme numérique et des cahiers de doléances dans toutes les communes qui le souhaitent », rappelle Hélène Desplanques. 19 000 cahiers sont ouverts partout en France, 200 000 contributions manuscrites y figurent.

Pour « une vie plus digne, des services publics accessibles à tous »

Hélène Desplanques décide de consulter d’autres cahiers d’autres départements. De rechercher certains des contributeurs, de les contacter. Le documentaire est né. Son personnage fil rouge : « Un maire de l’Oise, Fabrice Dalongeville du village d’Auger-Saint-Vincent, qui fait le tour de France des initiatives liées aux doléances. Je me suis rendu compte qu’il se battait depuis le début pour que les cahiers de doléances ne tombent pas dans l’oubli. » Sa conclusion : « On se rend compte au travers des doléances, qu’il y a une vraie appétence pour la chose politique. » Une vraie appétence pour les propositions concrètes et de bon sens. Pour « une vie plus digne, des services publics accessibles à tous, une société plus égalitaire… »

Les gens étaient contents que ce soit pris en compte. C’était une façon pour moi de réparer quelque chose.

La plupart des contributeurs qu’Hélène Desplanques a appelés pour le documentaire étaient ravis de pouvoir s’expliquer sur leur texte. « Les gens étaient contents que ce soit pris en compte. C’était une façon pour moi de réparer quelque chose. C’est un don citoyen de prendre du temps pour écrire, et il n’y a pas eu de contre-don de la part de l’État. Et ça, ça abîme la démocratie. C’est pour ça que j’ai fait ce film, pour faire ma part, réparer. »

« Les Doléances » sera diffusé sur France 3 Hauts-de-France (et de plusieurs autres régions) le 8 février à 23h. Des projections-débat sont également organisées. La prochaine aura lieu le 9 février à Bachant. Programme sur lesdoleances.fr.

Ce qui « obnubilait » les Français en 2019

C’est aux archives départementales que les milliers de contributions des Français sont consignées dans des kilomètres de rayons. Ces cahiers de doléances remplis puis archivés la même année, en 2019, sont consultables par tous. Pourtant, aux archives départementales du Nord, seules trois personnes ont demandé à les voir : Hélène Desplanques, réalisatrice du documentaire « Les Doléances », une autre documentariste, et nous…

Il suffit d’y jeter un œil pour s’apercevoir que les textes, souvent écrits à la main, contiennent un condensé de ce qui était important à ce moment-là pour les gens, ceux qui ont fait l’effort d’apposer leur plume dans ces cahiers. « L’une des propositions qui revient le plus souvent, c’est la remise en place de l’Impôt sur la fortune », note Hélène Desplanques. On trouve aussi, pêle-mêle, des demandes d’indexation des retraites sur le « coût de la vie », de « logement décent pour tous les citoyens modestes », de création d’une chambre citoyenne à côté de l’Assemblée nationale et du Sénat… « La violence et l’immigration concernent moins de 5 % des contributions », précise Hélène Desplanques. B. B.

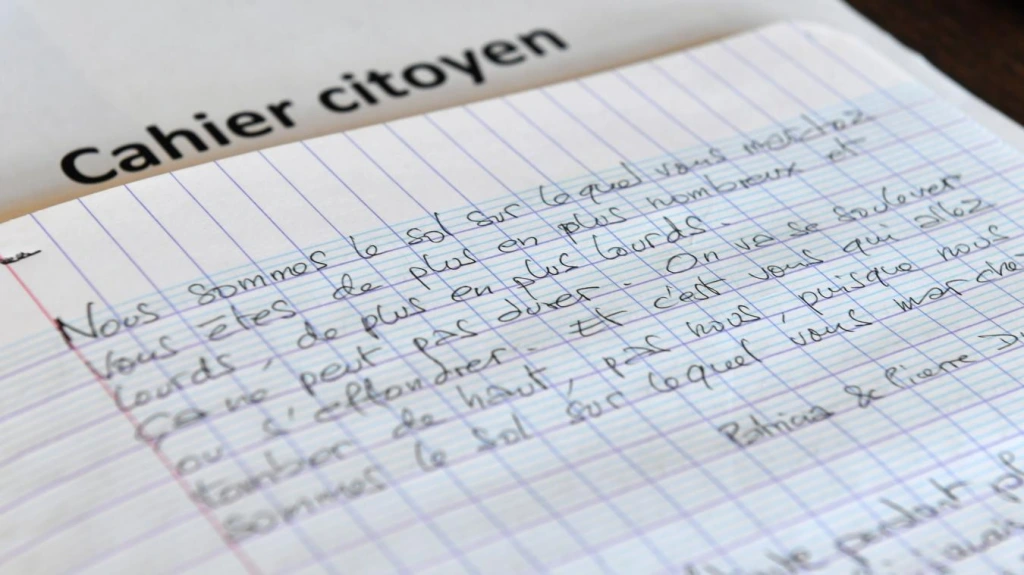

Dans le cahier de doléances de Bachant, dans le Nord, une contribution a particulièrement ému Hélène Desplanques. C’est celle de Patricia et Pierre Durin, un poème, que nous avons retrouvé aux archives : « Nous sommes le sol sur lequel vous marchez, Vous êtes de plus en plus nombreux et lourds, de plus en plus lourds. Ça ne peut pas durer. On va se soulever ou s’effondrer. Et c’est vous qui allez tomber de haut, pas nous, puisque nous sommes le sol sur lequel vous marchez… » B. B.

Les cahiers de doléances ? Pour Macron, c’est «cause toujours»

Par Thomas Legrand, éditorialiste de Libération (édition du 23 janvier 2024)

Lancés par le chef de l’Etat pour prendre le pouls du pays après la révolte des gilets jaunes, les cahiers de doléances prennent la poussière. S’il veut vraiment du «bon sens», l’exécutif serait bien inspiré de jeter un œil à ce «trésor national» et au travail des chercheurs qui l’ont lu et décortiqué.

Cause toujours ! Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse du 8 janvier, a affirmé vouloir agir selon le fameux «bon sens». Si le bon sens populaire existe, alors on devrait en trouver des traces dans les cahiers de doléances du grand débat de 2019. Pourtant ceux-ci sont passés à la trappe dans le séquençage infernal du rythme communicationnel gouvernemental. L’oubli volontaire des cahiers de doléances post-gilets jaunes est une manifestation éclatante de ce mépris, ressenti comme tel par une bonne partie des Français, dont fait preuve l’exécutif. L’idée qu’avait eu Emmanuel Macron d’emboîter le pas des maires ruraux, au plus fort du mouvement de contestation, d’ouvrir de nouveaux cahiers de doléances, en généralisant cette pratique à tout le pays, n’était-elle donc qu’une grosse arnaque communicationnelle ?A l’origine, chacun pouvait aller à l’hôtel de ville de sa commune, ou se connecter au site ouvert à cet effet, pour faire œuvre d’intelligence collective et coucher sur le papier ses idées, ses réclamations, ses suggestions afin de réparer les liens sociaux et améliorer la vie, singulièrement dans les territoires ruraux qui se sentent délaissés, voire oubliés de l’attention nationale. Des bureaux d’études avaient été chargés de repérer dans ce «trésor national» – le mot est d’Emmanuel Macron – les grandes lignes, les préoccupations et les idées dominantes. Le 15 avril 2019, le chef de l’Etat devait même intervenir à la télévision pour en tirer les conclusions. Mais ce jour-là, Notre-Dame prit feu. La restitution présidentielle fut ajournée. Visiblement à jamais. Une actualité en chassant une autre, la «séquence cahiers de doléances» était passée, il faut bien avancer, pense-t-on à l’Elysée… Les conclusions établies par les bureaux d’études calent sans doute une armoire à Matignon et le contenu des 17 000 cahiers numérisés (sur plus de 19 000) croupit aux Archives nationales. Il n’est pas en open source, comme ce fut pourtant promis.

« Petits » et « grands »

Les cahiers remplis dans les mairies pioncent, eux, dans les locaux des archives départementales. Une flopée de sociologues, de sémiologues, d’étudiants et autres chercheurs s’y plongent régulièrement. Tous disent qu’on y trouve du concret, de l’émouvant, du n’importe quoi ou des pépites d’intelligence, du pragmatisme et de l’utopique. Une linguiste a fait une étude sémantique des cahiers de la Creuse. Les adjectifs qui reviennent le plus, dit-elle, sont «petits» et «grands» : «petits commerçants, petites villes, petits maires, petits producteurs, petits revenus»versus «grands groupes industriels, grands élus, grandes fortunes, grandes écoles, grandes métropoles» qui dessinent une France à deux vitesses. Un besoin de proximité, de services publics accessibles, une exigence de mise à contribution des «grandes fortunes» et l’instauration d’instruments de démocratie directe, domine. La «Lettre aux Français», adressée par Emmanuel Macron en janvier 2019, pour lancer le grand débat, ne constatait pas autre chose :

«La France n’est pas un pays comme les autres. Le sens des injustices y est plus vif qu’ailleurs. […] Je sais que certains d’entre nous sont aujourd’hui insatisfaits ou en colère. Parce que les impôts sont trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n’offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu où la famille d’où l’on vient.»

La France n’est pas un pays comme les autres.

Engagement non tenu

Seize parlementaires de tous bords (majorité comprise) ont décidé, derrière l’écologiste Marie Pochon, de rédiger une proposition de résolution qui appelle à une restitution officielle des conclusions des cahiers de doléances. Cette résolution dit ceci, de manière imparable :«L’engagement présidentiel de publier les cahiers de doléances à l’issue du grand débat n’a pas été tenu : les 19 247 cahiers citoyens contenant 225 224 contributions citoyennes n’ont jamais été mis en ligne, alors que ce sont en près de 2 millions de Français qui ont participé au grand débat pour lequel le président Emmanuel Macron s’était engagé à restituer ce trésor national.»

Gabriel Attal, qui parcourt la France pour prendre le pouls du pays, serait bien inspiré de jeter un œil sur le travail des experts qui ont décortiqué les cahiers. Ou de se faire projeter le documentaire très instructif d’Hélène Desplanques, les Doléances, qui passera le 8 février sur les antennes régionales de France 3 (et pourquoi pas une diffusion nationale ?). Le Premier ministre pourrait y trouver de l’inspiration pour son discours de politique générale et du contenu pour le «bon sens» brandi par le Président.

Le quotidien Le Monde s’intéresse à la recherche

Cinq ans après, seule une poignée de chercheurs a accès au fond d’archives regroupant les cahiers de doléances. Nous sommes allés à leur rencontre pour aborder ce point dans le documentaire d’Hélène Desplanques. Le quotidien Le Monde leur donne la parole dans cet article, se fondant sur le travail que nous avons réalisé.

Libération en reportage

Le quotidien est venu en reportage le vendredi 12 janvier 2024 à Auger-Saint-Vincent, dans le tiers-lieu le Café citoyen. L’occasion de rencontrer la réalisatrice, Hélène Desplanques, et le maire du village, Fabrice Dalongeville.

Le burnout des élus locaux

12 mai 2023

Pourquoi continuer de s’engager pour le bien commun ? A quoi cela sert-il de mal dormir, de s’angoisser, d’imaginer le pire, de se ressaisir, de ne pas renoncer, d’anticiper l’espoir d’être soutenu par « Le Préfet ». Cet héros des temps anciens républicains au costume désuet et bien trop encombrant aujourd’hui. Ça dégaine de l’arrêté contre les mauvaises personnes…

Elle tombe bien cette assemblée générale des maires ruraux de France à Lyon. Je m’apprête à y aller avec en tête les maux du moment : démission d’un collègue maire qui est devenu la cible de l’extrême-droite ; les 48 heures de discussions à l’Assemblée nationale pour savoir s’il était de bon usage d’obliger d’accrocher le Président de la République dans la mairie et s’il était pertinent de pavoiser le fronton de la maison commune avec le drapeau européen.

Des moments qui se télescopent et qui en disent finalement long sur les conditions dans lesquelles la République se vit, se délite et finalement peut arriver à fatiguer ses premiers serviteurs.

« J’imagine que ça doit te rendre dingue », me glisse Hélène dans son sms du matin. Elle fait échos de la « une » de Libération avec le maire de Saint-Brevin. Derrière lui, sa voiture calcinée et visiblement le mur de son garage lui aussi noirci par la haine des néo-fascistes à l’encontre d’un élu de la République. Je ne connais pas Yannick Morez. Il ne s’attendait certainement pas à faire la couv de Libé un jour.

« Abandonné par la République » titre le quotidien. Les mots sont forts et percutants. Ils assènent une certaine vérité chez les élus. Oui, nous avons parfois le sentiment que la République n’est plus aussi présente que veulent bien le dire les ministres de l’intérieur, les secrétaires d’Etat aux collectivités territoriales. Ou, le Président de la République qui se fait gorge chaude pour évoquer l’engagement des maires, élus encore préférés des Français.

Mais à y regarder de plus près, chacun sait bien que ce que les habitants des villes et villages apprécient dans leur maire, c’est la proximité à la fois dans l’action et dans la présence. Peu sont en capacité d’apprécier le rôle du maire en qualité de représentant de l’Etat, de nourrir un regard critique sur la qualité de la relation entre l’édile et la République. Nos concitoyens n’en perçoivent que les revers : fermeture des services publics, sentiment d’abandon, réforme territoriale avec des ensembles toujours plus grands, digitalisation des relations administratives, disparition de la médecine de proximité, etc. « Je n’aimerai pas être à votre place », entend-on souvent.

Dans l’auditorium du bâtiment régional de Groupama, l’ambiance est studieuse. La centaine de délégués des associations départementales de maires ruraux sont attentifs aux différentes interventions. Quand arrive une équipe de journalistes de LCI/TF1. Sans connaître la raison, on comprend vite que le sujet doit être en relation avec les « unes » du moment : la violence à l’encontre des élus. Outre l’expression d’un soutien, le Président de l’AMRF Michel Fournier prend l’initiative – presque improvisée – de déclarer que les maires une fois élus devraient porter serment (à préciser comment) pour symboliquement sacraliser leur mission auprès de leurs concitoyens.

Dans les couloirs et lors des repas, les langues se délient : oui, moi aussi, j’ai été insulté, j’ai vu des lettres anonymes, menaçantes. Toutes les agressions verbales et parfois physiques ne sont pas visibles. Les collègues ne font pas tout le temps publicité. Même lors de l’AG, personne n’a cru bon d’intervenir pour engager un débat sur les violences aux élus. Que faut-il comprendre de cette mise en distance ? Un syndrome du « bon maire » qui ne peut-être qu’apprécié par ses concitoyens ? Un aveux de tension insupportable à partager avec ses collèges ? (À compléter).

Pour ma part, je n’ai pas encore eu à faire face à une agression physique. Lettres anonymes oui, à chaque élection, qu’elles soient municipales, départementale, régionale ou nationale. Je ne les garde pas. Je peine même à m’en souvenir. Ce dont je me rappelle, c’est que les contenus ne sont pas très argumentés, voire même assez creux. Ils traduisent tous un manque de courage, notamment pour se présenter aux élections et assumer une charge lourde.

Dans la charge mentale de la violence, on sait que la prise de parole est difficile, complexe et parfois source de malentendus. La démultiplication des outils de communication digital permet d’entretenir une réputation aussi bien positive que négative. Le droit à l’oubli est balbutiant et l’écho des traces numériques restent tenaces.

Outre cette situation de tension, la presse s’est aussi faite le relai des 48h de débat parlementaire autour de l’obligation d’accrocher la figure du Président de la République dans les mairies et d’associer, par la même occasion, sur le fronton de la maison commune, le drapeau européen.

Là encore, les mêmes aveuglements, les mêmes approximations, les mêmes désillusions. Et le résultat : outre l’obligation pour toutes les communes, quelle que soit leur taille, d’accrocher Jupiter, seules les communes de plus de 1 500 habitants auront l’obligation d’arborer le drapeau étoilé symbole de paix sur le Vieux Continent. Les autres, ça sera à la discrétion des édiles.

Le parallèle entre les deux situations me saute aux yeux : la boussole républicaine est vraiment déréglée. Elle n’a plus ses repères. Comment la représentation nationale peut-elle majoritairement acceptée de distinguer des mairies par le seul seuil démographique ? J’avoue ici mon incompréhension, ma stupéfaction devant une telle imbécilité politique.

Lors de l’assemblée générale, j’ai pris pris la parole pour demander que l’AMRF revendique cette idée simple : toutes les communes sont égales, petites ou grandes, bien gérées ou mal gérées, classées ou non, stéphanebernisées ou non, etc.

La première blessure que l’État français entretient, c’est ce sentiment d’une République à plusieurs vitesses, dans un espace européen décrié, critiqué, responsable de tous les problèmes que les uns et les autres rencontrent et subissent.

Non, il n’est pas question de seuil démographique pour revendiquer l’appartenance à l’Europe. S’il s’agit de rendre obligatoire la présence du drapeau européen, alors toutes les communes doivent être logées à la même enseigne. Une motion portée par l’AMRF est actée.

On va bientôt reparler du statut de l’élu.

C’est (trop) politique

4 mai 2023

Pourquoi ont-ils honte de dire que l’action publique est un acte politique ? Pour quelles raisons vide-t-on de son sens le mot « politique » ? Pourquoi faudrait-il apporter des réponses concrètes à des défis politiques complexes ?

C’est sans doute l’une des réflexions les plus courues dans la vie locale. « Ici, on ne fait pas de politique ». On travaille dans l’intérêt général. Mais quand on entend cette expression au plus haut sommet de l’état dans la bouche même du Président de la République, ça en dit long sur l’état de décomposition de la République française. Le 15 décembre 2021 dans une émission politique, Emmanuel Macron exprime sa pensée du moment : « Je ne fais pas de politique ». Ça sera repris tel quel par les journaux. Je ne sais pas vous, mais il y a tout de même de quoi s’étrangler. Mais comment en est-on arrivé là : par cynisme, par démagogie, par calcul politicien ?

Cette expression m’a toujours été insupportable. Faire croire que l’action publique n’est pas politique, c’est comme assurer que le grand remplacement est en cours, ou que les jeunes n’aiment pas travailler, que les vieux ne sont que des réactionnaires et que l’homosexualité est une maladie contagieuse. Ne me dites pas de quelle famille politique vous vous revendiquez, montrez-moi vos actions et nous pourrons l’établir.

Par expérience, les premiers à revendiquer cette non appartenance sont bien souvent de vrais conservateurs, toujours frileux d’assumer leur propre sensibilité politique. Mais au-delà de ce faux nez, ce que cette expression traduit c’est l’état de déliquescence du personnel politique en responsabilité.

Un fonctionnaire, un haut-fonctionnaire, lui ou elle, peut assumer de dire qu’il ne fait pas de politique. Il est au service d’élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux qui eux, font de la politique. Ils ont été élus pour ça, avec un programme dans le meilleur des cas (je n’entre pas dans le débat de la qualité du dit programme).

A force de manipuler des clichés, on fabrique la mal pensée. C’est Annah Arendt qui éclaire sur cette question de façon magistrale. A force de partager des clichés, on fabrique du vide à pensée. En y ajoutant de la novlangue, on finit par entendre un gloubiboulga inqualifiable, dégoulinant de la certitude, en mode répétition pour s’en convaincre. Ici, ce n’est pas de la fake news. C’est finalement pire. C’est un faux nez qui préserve les intérêts des rentiers, toutes celles et ceux qui ont un intérêt à ce que rien